Achtung

- Nur für begrenzte Zeit!

HIER!

- voll TOP!!

HIER!

- voll TOP!!

=>

goto

down

Fließend Blockflöte in 60

Minuten (R)

* durch VÖLLIG!

NEUARTIGE LernMethodik JETZT bereits

AUCH SCHON vorgeburtlich!

...SOFORT

zugreifen und heute schon den Stein setzen für ein langes, lustiges,

mit Musik erfüllten Leben !

(mit mehreren neuen & coolen Sprüchen schon

bereits inclusive - u.a. in englisher Language!)

Außerdem mehrere (mehr oder weniger)

versteckte Ostereier zum selber suchen + finden!

1.Lektion 1 - Wie man die

Flöte richtig in die Hand nimmt und damit einen Ton macht

(ca. 8 min)

2.Lektion

2 - Wie man (beginnend mit hohen Tönen und

fortschreitend zu

tieferen) der Flöte beim Blasen die Löcher zu hält. (ca. 7 min)

3.Lektion 3 - Free-Jazz -

Modul I

4.Lektion 4 - Einiges

Theoretische überTonleitern

5.Lektion

5 - Wir lernen einige Griffe der C-Dur-Tonleiter mit Nummern

(ca. 7 min)

6.Lektion 6 - Wir üben die

Flöten- Griffe und Nummern und Notennamen (ca. 6 min)

7.Lektion 7 - Wir spielen

nach neuer Notendarstellung Hänschenklein (ca. 5 min)

8.Lektion 8 - Wir spielen

die 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven (nach neuen Noten) (ca. 4 min)

.Lektion 8 - kurze Pause

.Lektion 9 - Wir spielen die Werke der Spät-Klassiker sowie des

Früh-Barock und umgekehrt

.Lektion10 - Wir versuchen, Hänschenklein nach historischem Notenbild

zu spielen.

.Lektion11 - Free-Jazz Modul II

.Lektion12 -

.Lektion13 - Flötentuning bei Plastflöten: Das

Feuchte-Loch-Syndrom und was man hier tun kann.

.Lektion14

- Lektion15 -Wir spielen vor großem, internationalem Publikum

(Treffpunkt hinter der Semperoper, Zeit wird noch bekannt gegeben)

.Lektion16 - Industriepraktikum: voll krass - wir bohren unsere Flöte

auf.

.Lektion17

.Lektion18

1. Lektion

1 - der erste Ton

1.1. Die Grundhaltung: Gerader Sitz. Rücken bitte nicht so

durchhängen lassen !

Hals gerade! Augen rund! Arme locker! Nasenflügel weiten! Füße auf den

Tisch (keine Tassen umwerfen - sonst besser Fuße unten lassen!).

1.2. Nun nehmen wir die Blockflöte mit

der rechten Hand sehr

vorsichtig auf.

1.3. Die LINKE Hand OBEN -

die RECHTE

immer UNTEN !

zusätzlich

1.4. Es ist sehr wichtig, daß beide Daumen unter

der Flöte gehalten werden.

Obwohl ... wer es gut

anders kann - ist

auch OK. Bitte ein Foto für uns machen, damit alle

etwas lernen können!

Hahaha! - ein Spaß! Muß auch mal sein. Aber nun

weiter im Stoff - denn 60 min sind schließlich irgendwann auch um:

Der LINKE KLEINE Finger hat gepopelt und darf daher nicht

mit Blockflöte

spielen!

Er fühlt sich stattdessen als Dirigent - und wir wollen ihn in

dem Glauben belassen.

Jeder

andere Finger aber sucht sich nun sein am besten zu ihm passendes Loch.

Das geht ohne drängeln! Hier bitte unbedingt gleich

am Anfang passend auswählen und prüfen ob und wie sich Finger zu

Löchlein findet - ach das gute liegt so nah! Ist

die Zuordnung dann gefunden, so bleibt sie für alle Zeiten bestehen -

wer denkt, daß

spätere Löcherwechsel noch etwas einbringen, liegt total schiev - dies

ergäbe nur Mißklang aber keine Harmony mehr. Wer

sich noch nicht

100% sicher ist, daher

lieber eine/n alten Flötist(e)In befragen. Denn letztlich

ist hier alles schon vorbestimmt

(sog. Predestinationsfall), auch

wenns nicht jeder gleich merkt.

1.5. Nun endlich zum ersten Ton.

Ganz vorsichtig! - in etwa so, wie beim Enten küssen - die Lippen ganz sachte

an den Flötenschnabel bringen. (häufiger Fachterminus:

"Pittiplatsch-Ansatz")

1.6. Jetzt langsam den Ton machen (durch reinpusten).

Dabei nicht rumsabbern - die Flöte ist kein Spucknapf nicht!

1. 7. Nun erst einmal 20 sek. FREIZEIT für ALLE!

(...und bitte

die Vorbereitungen für Lektion 2 nicht vergessen!)

2.Lektion - verschiedene Töne machen

[it's] ...not so easy, from

heaven to earth...

or: Walking down the flute

(engl. etwa für: die Flötentöne herunter spazieren)

2.1.

Anblasstärke

Nun halten wir die Flöte so, daß nur noch 2

Löcher bedeckt sind - und zwar nur die:

vom linken Daumen L1 (unter der Flöte)

und das vom linken Mittelfinger L3

und blasen vorsichtig

und sanft zum Flötenschnabel hinein!

Für

ganz Übergescheite hier schon mal einiges im voraus:

Dieser

Ton - nur mit den

Fingern L1 und L3 (Daumen und Mittelfinger) ist Ton Nr. 13 - gezählt ab

dem tiefsten Flötenton. Die Länge der Schwingung in der

Flöte ist hier halb so lang wie

beim tiefsten Ton. Daher hat dieser Ton die doppelte Frequenz

(wegen gleichbleibender Schallgeschwindigkeit für beide

Töne). Tonsprünge zur doppelten Frequenz (oder

zurück) nennt man (hysterisch begründbar) Oktav-sprünge.

die Anblasstärke:

"minimal stabil"

Wir

blasen zunächst mittelstark und senken den Luftstrom dann langsam ab,

bis

der Ton zusammenzubrechen scheint. An diesem Punkt geben wir ETWAS mehr

Gas. Der Ton klingt gerade

eben stabil. Sozusagen "minimal stabil". Dies ist meist

nur ein sehr mäßiger Luftstrom.

2.2. Kanal voll?

=> ausblasen

In

der Einblasöffnung der Flöte (dem sog. Windkanal) kondensiert -

besonders bei noch kalten Flöten - Wasser aus der Atemluft. Ganz

speziell an der Austrittskante des Windkanales stören aber bereits

sehr kleine Tröpfchen spürbar die geordnete Luft-Anströmung auf das Labium und

damit die Tonbildung. Besonders die tiefsten und die höchsten Töne sprechen

dann nicht mehr richtig an. Um die Wassertröpfchen aus dem Windkanal zu

beseitigen, blasen wir einmal

sehr kräftig

in die Flöte. Die Wassertröpfchen fliegen dadurch nach vorn heraus auf das

Labium oder das weitere Flötenkopfteil (von wo wir sie abwischen

können - oder auch nicht - denn außerhalb des Windkanales stören die Tröpfchen kaum).

Damit

bei diesem Ausblasen der Flöte niemandem das

Trommelfell platzt, gibt es einen Trick: Man legt beim Blasen

einen Zeigefinger (z.B. den linken oder den

rechten)

unmittelbar über den Austritt des Windkanales. Man

kann dadurch die Lüftströmung so verändern, daß auch bei sehr

kräftigem Blasen fast gar kein hörbarer Ton entsteht.

Immer, wenn wir merken, daß tiefe oder hohe Töne gar nicht wollen, dann

blasen wir ggf. den

Windkanal aus.

Plasteflöten kann man auch auf der Heizung oder in der Sonne anwärmen,

dann entsteht erst gar kein Kondensat in der Flöte.

Holzflöten nur vorsichtig - z.B. am(!) Körper - vorwärmen.

2.3. Bei der Flöte wie am

Matterhorn - runter ist schwerer als hoch!

Daher üben wir aus Sicherheitsgründen zuerst (schön langsam!)

die Tonleiter herab

zu steigen.

Die

Finger-Bezeichnungen L1...L5, R1...R5

Linke

Hand |

Daumen=

L1

ZeigeFinger= L2

MittelFinger= L3

RingFinger= L4

Kleiner Finger= L5 |

R1 =Daumen

R2 =ZeigeFinger

R3 =MittelFinger

R4 =RingFinger

R5 =Kleiner Finger |

Rechte

Hand |

Grundhaltung ist die von Ton 13 aus 2.1.

Also: nur mit Linkem Daumen (L1) und Mittelfinger (L3):

Der Ton Nr. 13 erklingt (= Griff c')...

Nun... decken wir zusätzlich mit L2

(Zeigefinger Links) ab. Der

Ton... MUSS tiefer werden!

Nun... decken wir

zusätzlich mit L4 (Ringfinger Links) ab.

Der Ton... MUSS

tiefer werden!

Sobald

der Ton nicht

tiefer wird

sondern

höher ...

=> ist

vermutlich irgendwo etwas

UNDICHT geworden!

...anfangs

normal, da Finger und Löcher sich erst finden und

aneinander gewöhnen müssen,

später wird das schnellere Abdecken meist zur

Routine.

Also, am besten die Übung nochmal von oben anfangen - bald wird es

besser gehen!

Nun decken wir zusätzlich mit R2

(Zeigefinger Rechts) ab. Der

Ton MUSS tiefer werden!

Nun decken wir zusätzlich mit

R3 (Mittelfinger Rechts)

ab. Der Ton MUSS

tiefer werden!

Nun decken wir zusätzlich mit R4

(Ringfinger Rechts)

ab (meist Doppelloch).

Der Ton MUSS

tiefer werden!

Bis hierher war Pflicht - jetzt kommt die Kür: R5 (kl. Finger

Rechts)

Wer es jetzt schafft den Ton jetzt noch einmal tiefer werden zu

lassen, bekommt ein Extra-Lob.

Wir versuchen also zusätzlich

noch das

unterste Loch (ggf. Doppelloch) mit R5 (kleiner

Finger Rechts) abzudecken.

Der Ton muß wiederum

tiefer werden!

Damit wären wir beim tiefstmöglichen Ton angelangt - dieser

Griff heißt (tiefes) "c"

und bekommt die Nummer [1].

first slot is the deepest ( nach Yusuf

Islam: engl. in etwa: der erste Ton ist

der tiefste)

So.

Diese Übung von Lektion 2.2 wiederholt jetzt jeder für sich allein noch

700 mal.

Nach jedem 100sten mal ein Vater Unser oder alternativ

ein paar Suren dann Pause.

Ich werde derweil eine Schokozigarette paffen und uns

allen einen Tee machen.

----

Hallo, oh - schon fertig?

Einige

ganz Oberschlaue werden vielleicht bemerkt haben, daß es einen

Zusammenhang gibt

zwischen der Länge des mit Fingern abgedeckten Flötenrohres und der

Tonhöhe. Je

kürzer die Röhre desto höher klingt die Flöte. Sehr richtig beobachtet:

Je Kürzer

der Schwingungsbogen - desto Höher

der Ton. Und umgekehrt.

Je Länger

der Schwingungsbogen - desto T.........der

Ton.

(Hier bitte selbst

ausfüllen - aber bitte bei den empfindlichen Flachbildschirmen mit

besonderer

Sorgfalt)

Anmerkung speziell für die philosophisch interessierten:

Es ist gewiss kein Zufall, daß sowohl K und H einerseits

als auch L und T sich recht ähnlich sehen.

Wer dennoch eine Eselsbrücke braucht (in Abwandlung traditioneller Volkspoesie): "Kurz und dick - Höchstes Glück. Lang und schmal - Tiefe Qual."

Wie so oft - diese

einfache Regel ist jedoch

nur die halbe Wahrheit von der ganzen!

Denn zur ganzen Wahrheit

gehört es auch, daß bei allen bisherigen

Tönen nur eine

einzige

Schwingung (bzw.

Schwingungsbogen) im Flötenrohr vibriert hat. Nämlich: von der Öffnung

beim Schnabel bis zu dem jeweils obersten offenen (also nicht

abgedeckten) Loch.

Wie

man auf derselben Flötenlänge auch einen Ton mit Doppelschwingung und

dadurch in doppelter Frequenz (Oktavsprung) anregen kann, das lernen

wir in der...

3.Lektion

3 - FreeJazz - Modul I

Twice the fan, double the troubel

(engl. in etwa für: zweifaches Gebläse => doppelte Frequenz)

3.1. Überblasen

Bei

schwächerem Blasen entsteht in der Flöte eine einzelne stehende Welle

(Schwingungsbauch): vom Fötenkopf bis zum ersten offenen Loch. In der

Mitte ruht die Luft - an den Enden schwingt die Luft kräftig hin und

her. (~||~)

Wenn man zunehmend stärker blast, dann kommt mehr und mehr Energie in

die Flöte.

Bei

einer bestimmten Blasstärke kippt der Ton plötzlich zu einer deutlich

höhreren (der zweifachen!) Frequenz um. Dann stehen

zwei kürzere

(stehende) Wellen in der Flöte. (~||~~||~)

Jede ist nur halb so lang wie

die ursprüngliche Welle. Das FrequenzIntervall zur doppelten Frequenz

wird auch als

Oktavsprung bezeichnet, weil in europäischen Kulturkreisen ursprünglich

meist 7

(heptatonische) Töne in dieses Intervall gepackt wurden.

Das Überblasloch (=L1)

Wir blasen einen Grundton

mit weit bedeckter Flöte - z.B. den Griff "e":= L1, L2,L3,L4,

R2,R3

Wir erhöhen den Blasdruck - aber so, daß der Grundton erhalten bleibt.

Nun öffnen wir nur leicht

beim linke Daumen (das "Überblasloch"). Dadurch erleichtert

sich

das Schwingen der Luft im Bereich der Flötenmitte erheblich. Deshalb

kippt der Grundton nun schon viel eher (heisst: bei geringerem

Blasdruck =

Energie) zur doppelten Frequenz (Oktavsprung). Praktisch erzwingt das

leichte Öffnen des Überblasloches den Oktavsprung.

Wichtig!

Wenn das Überblasloch zu weit geöffnet wird, dann tritt zu

viel

Energie an diesem Punkt aus der Flöte aus und es kann keine zweite

Schwingung mehr unterhalb es Daumenloches angeregt werden - daher nur

leicht und mit Gefühl öffnen - bis der Ton kippt. Das Überblasen wird

in Grifftabellen als halb geschlossen

und halb geöffnet

symbolisiert [xo].

(Es gibt auch drei [nicht überblasene] Töne, bei denen das

Daumenloch vollkommen geöffnet wird.)

Übung:

Wir probieren für alle (tieferen) Grundtönen auch das Überblasen zur

doppelten Frequenz.

Zuerst ohne Überblasloch - mit sehr starkem Luftdruck -

danach mit Überblasloch.

Lektion 4 -

Große Musik-Theorie: Tonleitern

Bei

der vollständigen Tonleiter (z.B. die Tasten auf einem Klavier) steigt

die Tonfrequenz von Taste zu Taste immer in gleichen

Schritten (d.h. im gleiche FrequenzVerhältnis!)

um etwa 6% an. Diesen Tonschritt nennt man auch einen halben Ton

oder

Halbton. Die so entstehende Tonleiter nennt man auch chromatische

Tonleiter. Durch die Frequenzanhebung um jeweils ca. 6% zum nächsten

Ton kommt man nach 12 Schritten (also beim 13. Ton) bei der

doppelten Frequenz (also bei Flöte dem Überblas-Ton) an. Diese

chromatische Tonleiter hat also 12 Töne pro

Frequenzverdoppelung (pro Oktave).

Alternative Bezeichnungen für diese chromatische Tonleiter:

zwölfstufige Tonleiter; vollständige

Halbtonleiter

Vereinbarungen für gleichbedeutende Bezeichnungen:

Halbtonschritt = Tonschritt

Ganztonschritt = zwei

Halbtonschritte

Auf

der Blockflöte (in Barocke Griffweise!) ist es möglich, beginnend z.B. vom

tiefsten Ton (alle Löcher zuhalten und sanft blasen) mehr als 24

aufeinander folgende Töne in ununterbrochener Reihenfolge durch

richtige

Griffe zu erzeugen.

Deshalb kann man auf der

(barocken)

Blockflöte praktisch bereits jede beliebige Melodie spielen, die man auch auf einem

gewöhnlichen Klavier (innerhalb zwei Oktaven) abspielen kann.

Daß dieses

mit einem Instrument von prinzipiell recht einfacher Bauweise gelingt,

ist nicht selbstverständlich sondern Resultat bemerkenswerten Forschens und Bemühens schon in

früheren Jahrhunderten sowie guter Genauigkeit in der

baulichen Ausführung (Sitz und Größe aller Bohrungen) unserer Blockflöten.

Wir nummerieren nun die Töne der Blockflöte und beginnen mit 1

beim tiefsten Ton (wenn alle Löcher abgedeckt sind).

Vereinbarung:

Den

Griff für diesen tiefsten Ton bezeichnen wir als "Griff Nr.1" oder

alternativ auch als "Griff c"

- unabhängig von der Größe der Flöte (und damit von der tatsächlichen

Tonhöhe).

Abhängig von der Größe des jeweiligen Instuments erklingen beim

"gegriffenen c" also verschiedene Töne. Dadurch können wir verschieden

große Instrumente nach gleichem Griffschema spielen.

Bei

der c-Sopranflöte erklingt allerdings tatsächlich ein

"c". Die Griffbezeichnungen richten sich (übrigens auch bei

anderen

Blasinstrumenten) üblicherweise immer nach

den c-Instrumenten.

Einen ganzen Ton (zwei Halbtonschritte) höher (1+2=Nr. 3)

ist: "d". L1,

L2,L3,L4, R2,R3,R4

Noch einen Ton (zwei Halbtonschritte)

höher (3+2=Nr. 5) ist: "e". L1,

L2,L3,L4, R2,R3

Viele Musikstücke benutzen nur eine TEILMENGE von Tönen der

zwölfstufigen (chromatischen) Tonleiter.

Je nach Auswahlregeln für

die Teilmenge unterscheidet man TONARTfamilien.

Sehr häufig sind DUR- und MOLL -

Tonarten.

Pro Oktave

werden 7 Töne ausgewählt und zwar bei MOLL nach dem folgendem

Prinzip:

Zu einem (beliebig wählbaren) tonartbezeichnenden

Grundton x

nimmt man (aufsteigend) die

folgenden Halbtonschritte:

Schrittmuster bei MOLL: x + 2+1

+2 +2+1

+2 +2

Addiert man all diese Schritte zusammen, dann kommt man auf 12

(Halbtonschritte) und die Oktave ist damit voll.

Beginnt man diese

Tonleiter mit Ton "a", dann kommt man zu den Tönen: a b c d e f g (a')

= A-Moll.

A-Moll ist also die

Tonleiter, in welcher die sieben Töne a...g

in Alphabetischer Reihenfolge, beginnend bei a liegen.

Bei (allen) Molltonarten liegen die Halbtonschritte (+1) (immer)

bei den Schritten 2-3 und 5-6.

. Schrittweite: x +2+1 +2 +2 +1 +2

+2

a-moll:a- -b-c- -d- -e-f- -g- -a' .

c-dur: c- -d- -e-f- -g- -a- -b-c'

C-Dur

benutzt genau dieselben Töne wie a-moll, beginnt jedoch beim

Ton c, geht

mit d, e-f, g

weiter, erst dann folgen a, b und das c'

der nächsten Oktave.

Bei C-Dur liegen die halben Tonschritte demnach

zwischen den Schritten 3-4

und 7-8.

Das ist auch bei allen anderen DUR-Tonarten immer so.

C-Dur-Tonleiter:

Schrittweite: x+2 +2 +1

+2 +2 +2 +1

TonName: c-

-d- -e-f- -g- -a- -b-c'

StufeNr: 1 3 5-6

8 10 12-13

cdef....c'd'e'f'.....c''d''e''f''

Aus historischen Gründen hat es sich eingebürgert, die Bezeichnung des Oktavwechsels immer (für

alle Tonarten!) genau an derselben Stelle wie bei C-Dur zu setzen

- also immer bei einem C mit dem Wechsel bei der Stichsetzung (oder dem

bei der Groß/KleinSchreibung) zu beginnen:

z.B.: a-moll: a b c' d' e' f' g' (a')

od. eine Oktave tiefer: A B c d e f g (a)

od. G-Dur G A B c d e f# g usw.

Chromatische

Tonleiter:

Die

Bezeichnungen aller anderen Töne aus der chromatischen Tonleiter

ergeben

sich aus der Bezeichnung des nächsttieferen Tones der C-Dur (oder -

gleichbedeutend a-moll) Tonleiter durch Anhängen

des Kreuzzeichens "#" bzw. der Silbe "is".

Beispiele: Ton zwischen c und d: c# = cis

chrom. Ton über d:

d# = dis

chrom.

Ton über a:

a#=ais

chrom.

Ton unter b:

a#=ais

Eine (vollständige) chromatische Tonleiter geht demnach

(stets in Halbtonschritten) so:

|------Blockflöte----------------------------------------...

(ZU)TIEF |

|- hoch'---(überblasen)- -...

TonName:..

A A# B c c#

d d# e f f# g g# a

a# b c' c#' d' d#' e' f' f#'

...

StufeNr:..-2 -1 0 1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 ...

A Ais B c cis d

dis e f fis g gis a ais b

c'cis' d'dis' e' f' fis'

Vereinbarung:

Wir nennen den tiefsten Blockflötenton immer als "Griff c

" und geben ihm die "GriffNummer 1".

Vereinbarung:

Wir werden im folgenden häufig Doppelbezeichungen für die Noten

verwenden,

also statt "a" sagen wir: "a10", statt "d" sagen wir "d3", statt "dis"

sagen wir "dis4" usw.

Obwohl das eigentlich

nicht nötig ist, können wir auf diese Weise gut

die Notenposition im chromatischen

Tonraum einüben. Das wird uns später

den Weg zum Ruhm

erleichtern.

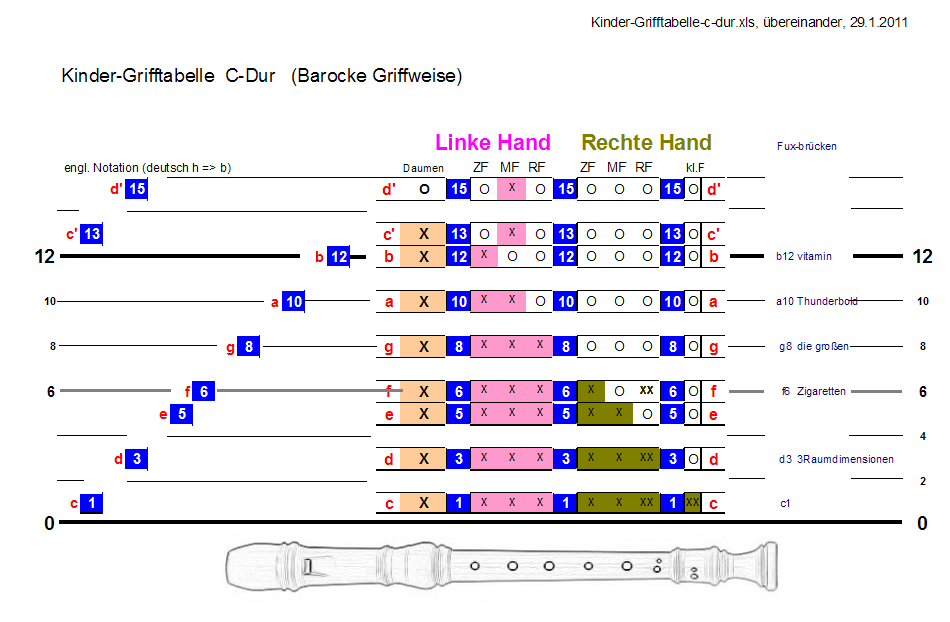

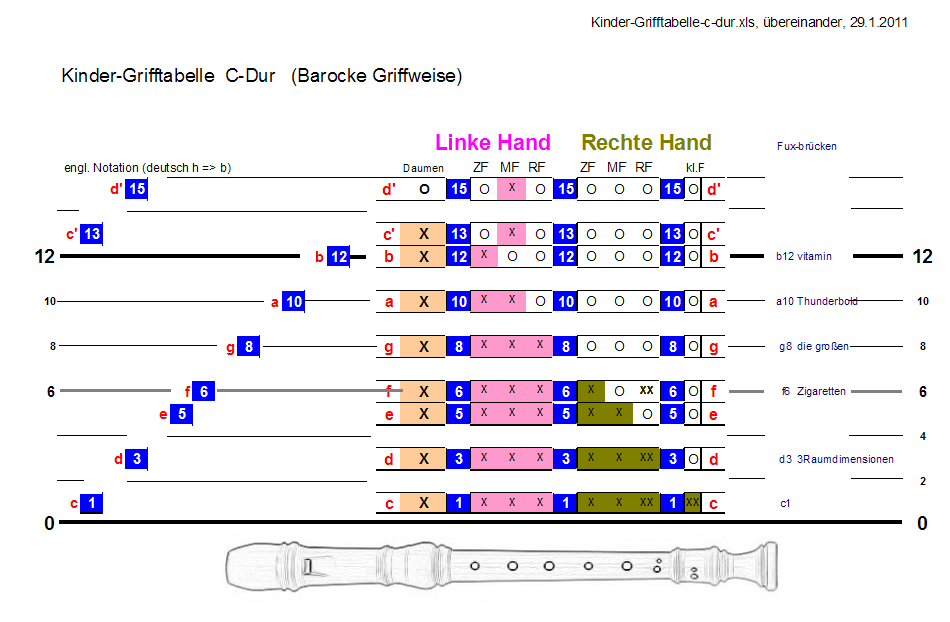

Lektion

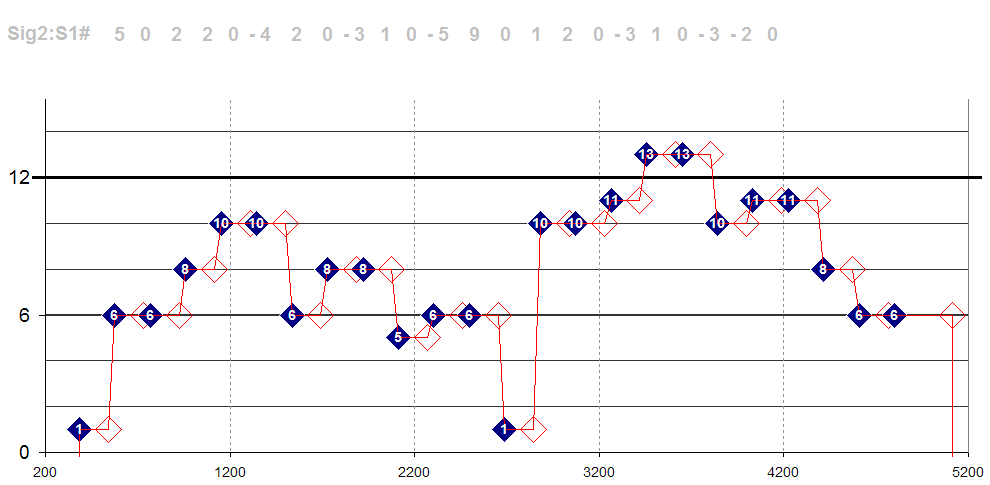

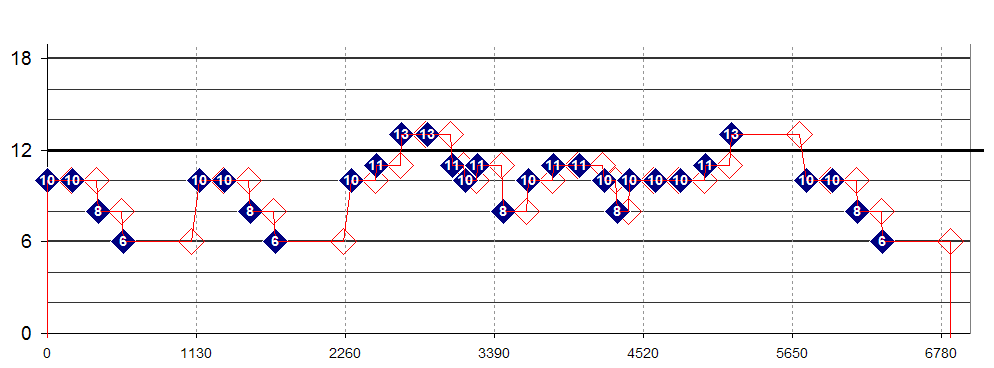

5 Grifftabelle C-Dur: c--d--e-f--g--a--b-c'

Als nächstes lernen wir die Grundgriffe der

C-Dur-Tonleiter.

Tonloch

x

= geschlossen O =

offen

Wir prägen uns zu den Tonbezeichnungen (c d e f g a b c')

stets auch die dazugehörigen TonstufenNr.

mit ein!

Wenn die Zuordnung von Ton

zu Nr.

schwer fallen, dann kann man die Fuxbrücken (rechts blau) mit

zuhilfe nehmen.

Tonnummern

Fuxbrücken

| c1 |

sowieso klar (C=Startton) |

| c# |

|

| d3 |

3 Dimensionen des Raumes |

| d# |

|

| e5 |

|

| f6 |

...berühmte Zigarettenmarke |

| f# |

|

| g8 |

einstmals die Großen |

| g# |

|

| a10 |

ein sonderbares (Militär-)Flugzeug |

| a# |

|

| b12 |

ein Vitamin |

| ... |

... |

| g'20 |

auch so ein großmächtiger Klub. |

Lektion

6 - Wir üben die Flöten- Griffe und Nummern und Notennamen

(ca. 6 min)

Es ist sehr

nützlich, die Dreierkombination:

Ton <=> Nr <=> Griff <=>

Ton

in jeder Richtung denken

zu können!

Übung: Beim Spielen eines Tones:

Blick

auf den Griff + Denken

des Tones + Denken der Nummer (ggf. mit Eselsbrücke)!

Wir

"dilettieren" mit den

Griffen der C-Dur-Tonleiter und denken dabei Töne und Nummern!.

Übung: Folgende Griffe der Linken Hand: g8 a10 b12 c'13 d'15

sollen jetzt sehr gut sitzen!

Wenn die GriffNummer gedacht wird dann

sollte jetzt Buchstabe

und

Griff vor

Augen sein!

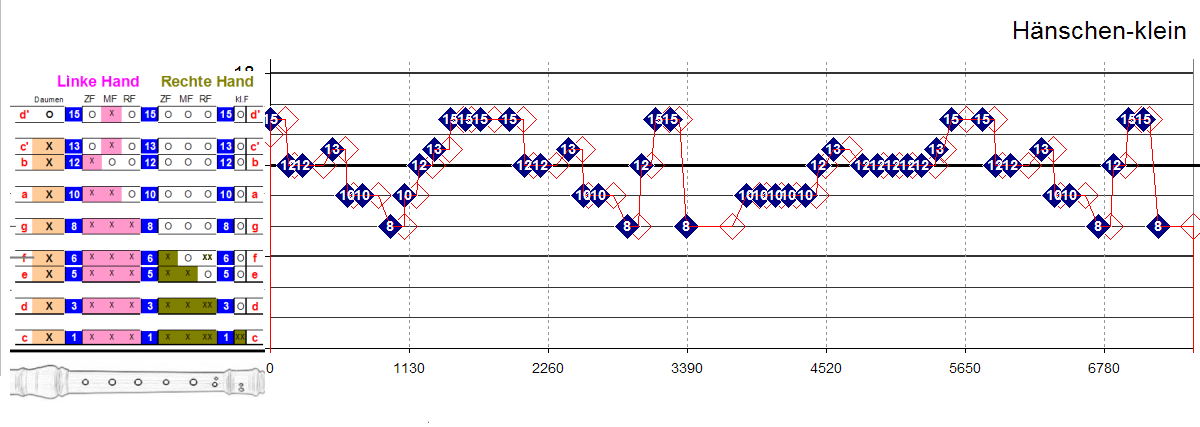

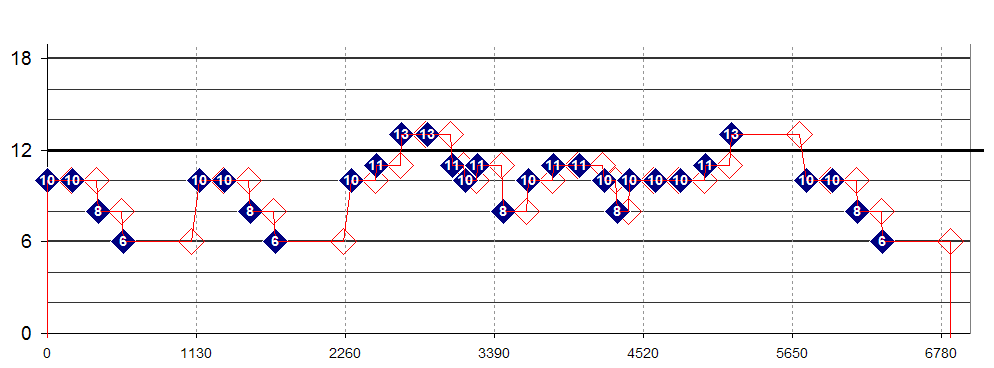

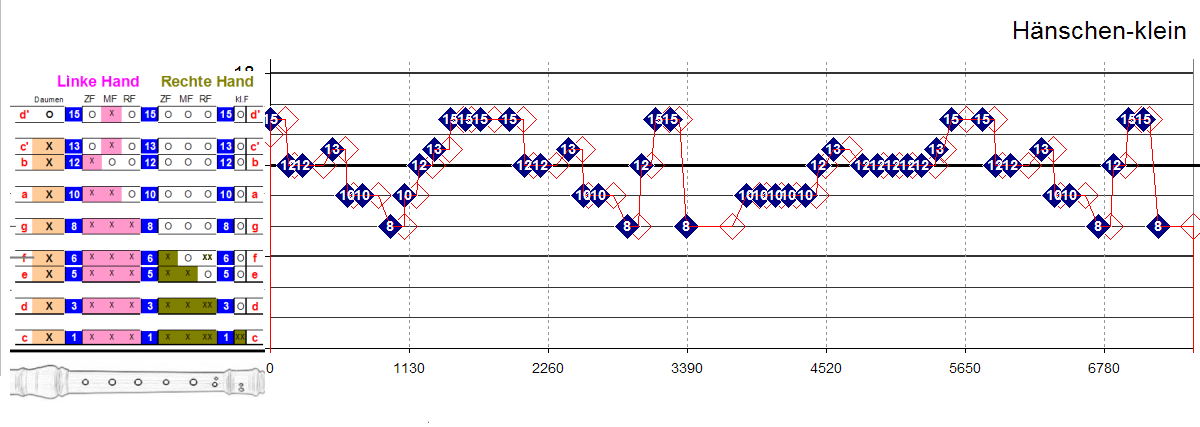

Lektion

7 - Wir spielen nach neuer Notendarstellung Hänschenklein

(ca. 5 min)

Lied: Hänschenklein (es

werden nur die Finger der linken

Hand benötigt!)

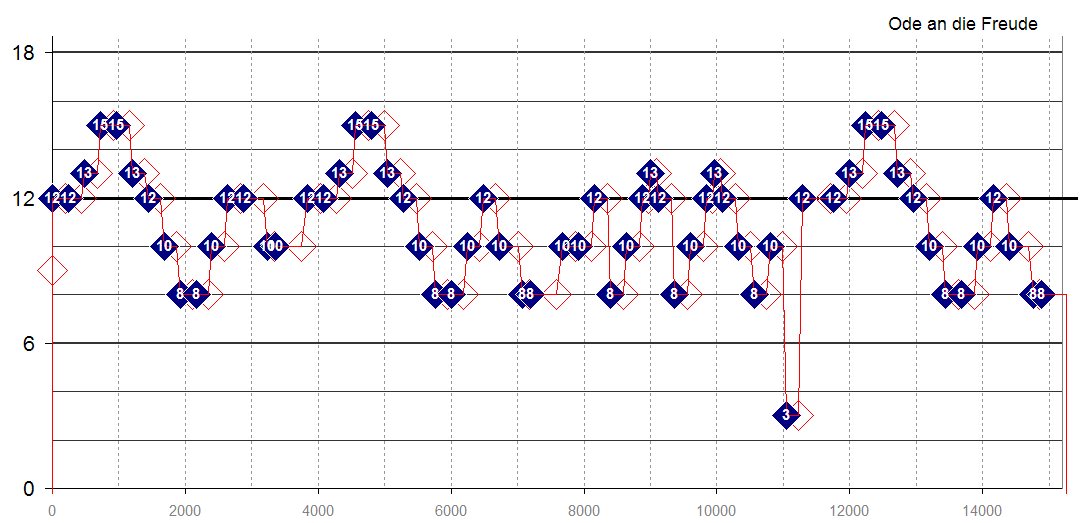

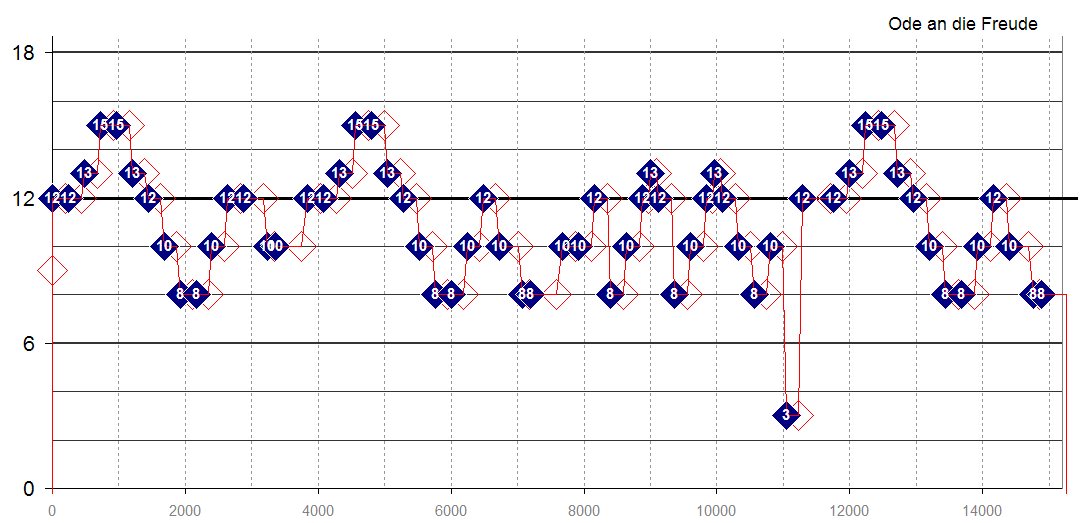

Lektion 8 - Wir

spielen die 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven (nach neuen Noten)

(ca. 4 min)

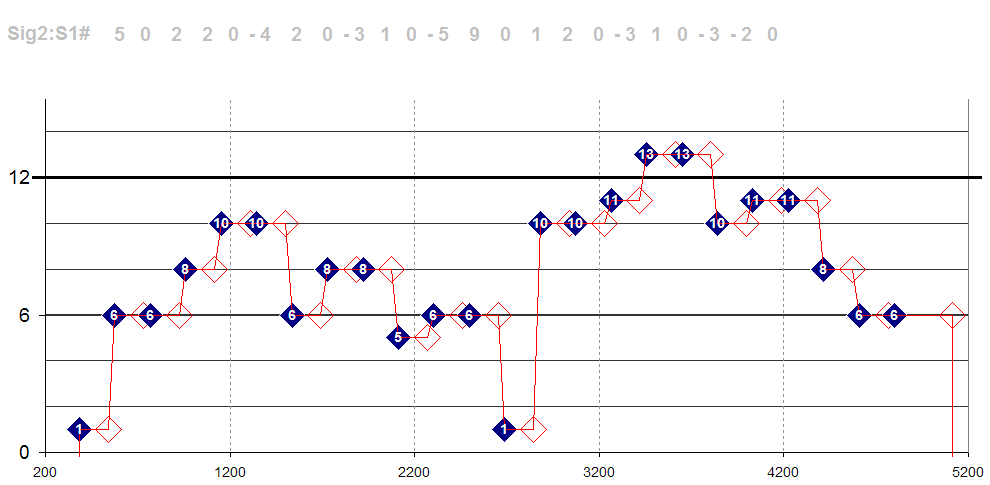

Weitere Perfektionierungen

Übungen:

1. C-Dur Tonleiter spielen: hoch und runter und

runter und hoch.

2. Wir improvisieren - benutzen dabei aber nur die Töne der c-Dur

Tonleiter.

3. Wir lernen den Ton ais=a#=11. Dieser wird gegriffen wie

der Ton b=12 jedoch wird zusätzlich noch mit dem linken Ringfinger abgedeckt (wie bei Ton g=8). Weil diesmal aber das dazwischen liegende Loch (hier unter dem Li.Mittelfinger) offen bleibt, nennt man solche Griffe "Gabelgriffe".

Mit der C-Dur-Tonleiter und zusätzlich dem Griff Nr.

11=a#=ais können wir nun (sehr schön langsam!)

das nächste Lied versuchen: (Nicht vergessen, auch die

Notennamen mit zu denken!)

Lied:

"Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer

den Herbst und den Winter."

Winter Ade

Weitere Lieder mit Zahlen...

http://customcranks.de/musika/konvert/Mit%20Zahlen/index.php

Wir

prägen uns die Positionen der c-Dur Noten im chromatischen

Liniensystem gut ein.

Diese Nummern werden in Zukunft meist nicht mehr bei der Note

stehen sondern müssen aus der Position ersehen werden.

Die halbfette Oktavmittenlinie ist f6,

c'13 hat zur fetten Oktavlinie b12 die analgoge

Position wie c1 zur Nullinie (B0).

Die relativen Notenpositionen wiederholen sich daher exakt in jeder Oktave.

(Bei dem veraltet hergebrachten LinienSystem ist dies [leider] nicht so!)

Die anderen Linien der ersten Oktave sind gerade

Zahlen 2,4 und 8,10.

Große

(chromatische) Grifftabelle:

Als

angehende große Künstler wenden wir uns nun der Großen Grifftabelle mit

Griffen für alle Zwischentöne aus der (chromatischen)

Tonleiter

zu.

Zunächst konzentrieren wir uns darauf, die noch fehlenden Töne

unterhalb von d'15 zu ergänzen:

Zu den

C-Dur Tönen kommen noch hinzu: c'#14 a#11(schon

gelernt)

g#9 f#7 d#4

c#2

Tonloch... x

= geschlossen O =

offen xo = halboffen

Alle grünlich

hinterlegten Felder können zunächst ignoriert werden

- d.h.

diese Löcher können vereinfacht gegriffen alle offen bleiben,

weil dies nur sehr geringe

Tonhöhenunterschiede bewirkt (je heller das Grün - desto geringer der

TonhöhenUnterschied).

f6:

Wir nehmen jetzt jedoch zur

Kenntnis, daß der (wichitge) Ton f

6,

welchen wir

bisher stark vereinfacht

gegriffen haben, in Wirklichkeit ein Gabelgriff unter Mitwirkung des

rechten Ringfingers ist! Dadurch klingt der Ton etwas tiefer.

Noch genauer klingt das f bei zusätzlichem Abdecken durch den REchten kleinen Finger

- dies

ist jedoch schwierig und der hierdurch bewirkte TonhöhenUnterschied (Tonabsenkung) nur sehr

gering.

Die Halbabdeckungen (xo) bei den Tönen Cis und

Dis erfordern besondere Übung.

Bei Flöten mit Doppelloch wird hier nur das

rechts liegende Loch abgedeckt.

Die richtige Halbabdeckung des Überblasloches

mit dem linken Daumen erfordert Gefühl und Übung.

(Falls

bei sehr kalter Umgebung Kondenswasser zum Überblasloch heraus auf den

Daumen fließt, dann ist die korrekte Teilabdeckung des

Überblasloches sehr schwierig. Läßt sich die Kondensatbildung nicht

vermeiden, kann man einen kleinen passenden Zylinder in das

Überblasloch eisetzen (einkleben), an welchem das Kondenswasser dann

vorbei fließen kann. Diese Lösung findet man auch bei Klarinetten,

Oboen und Saxophonen)

*

here full DOWN.

=> goto Top

HIER!

- voll TOP!!

=>

goto down

HIER!

- voll TOP!!

=>

goto down